1.历史沿革

昆明理工大学系统科学学科的发展可追溯至 1980 年代初,当时就已致力于动力系统和模糊系统的科学研究与人才培养。1996 年系统科学学科始建,1998 年获得全国首批系统理论二级学科硕士学位授权点,开启了学科发展的重要进程;2006 年,取得系统科学一级学科硕士学位点,学科建设进一步拓展;2016 年,增设数据科学与大数据技术本科专业;2018 年,获批系统科学一级学科博士学位授权点;2020 年,数据科学与大数据技术专业获批“双万计划”一流本科专业建设点。2022年,系统科学学科获批云南省一流学科(基础学科提升计划)建设点。同年,数据科学与大数据技术专业获批云南省一流本科专业(新兴专业)建设点。经过多年的积累与发展,系统科学系于 2024 年 1 月 9 日独立建系,标志着学科发展进入了一个全新的阶段。

2.人才培养

系统科学系拥有系统科学一级学科博士学位授权点和硕士学位授权点,以及数据科学与大数据技术本科专业、系统科学博士后科研流动站。系统科学学科培养具备扎实数理基础,熟练掌握系统科学理论和方法,精通大数据与人工智能技术,在复杂性与智能化领域具有创新能力和工程技术能力的高级专业人才。学科设四个稳定的研究方向:

(1)复杂系统建模与调控 复杂系统建模与调控是系统科学、复杂性科学及控制理论等的交叉学科方向。它强调用整体论和还原论相结合的方法去分析、模拟系统,重视数学、物理与运筹学与控制论、计算机科学的结合。本方向的主要研究目的是认识、干预和控制系统的宏观涌现性行为。复杂系统建模与调控是系统科学理论与应用发展的重要方向,既包含运用系统科学与数学建模相结合揭示复杂系统演化规律,又包含控制理论与系统科学的有机结合改变复杂系统结构和功能。本学科方向特色与优势包括:公共数据治理与数据质量控制的复杂性研究,地球复杂系统的临界相变与西南地区极端气候灾害的防灾减灾体系研究,随机服务系统建模与优化、反馈调控,以及多模态自然语言理解等。成果入选国家自然科学基金委“双清论坛”大数据专题,出版《数据博弈论》等重要论著,成果应用于公安立体化防控、气候变化与防灾减灾。

(2)系统分析与集成 系统分析与集成是将系统学原理与方法应用于各类现实系统和体系工程的结构设计和系统功能的提升。通过分析开放复杂巨系统的物理结构、信息结构和功能迭代规则,运用定性到定量的综合集成方法和总体设计等对复杂自适应系统结构进行优化与控制,从而改善系统的功能、诱导系统演化的方向,实现系统设计目标。本学科方向的特色与优势包括:通过计算机仿真、大数据与人工智能技术,获得关于智能电网系统、矿山与隧道安全信息物理融合系统、人机协同体系对抗等复杂人工系统的结构、相互作用规则、功能耦合和系统生命力提升。成果应用于中国南方电网有限公司、军事体系工程、桥隧和矿山安全、智慧消防等领域。发表IEEE Trans系列论文10余篇。

(3) 大数据与智能系统 大数据与智能系统主要针对复杂系统的智能化,运用系统科学的理论、方法和技术,借助大数据和人工智能系统相关理论与技术,指导大数据分析以及具有自组织与自适应性的系统智能行为研究。大数据与智能系统强调利用系统科学方法研究智能系统的整体性、涌现性、系统性、协同性,开发脑机融合学习系统和脑机接口技术。本学科方向的特色与优势包括:实现系统科学与智能科学与技术的高度融合,研究脑与认知神经系统的涌现行为、发展数据驱动的多智能体自主知识发现、脑机接口等技术方法,促进脑与认知科学领域研究范式变革,开发认知障碍康复工程技术。主持科技部创新2030“脑科学与类脑研究”重大项目子课题等多项课题。

(4)动力系统与统计物理 动力系统理论研究非线性系统的动力学行为,揭示分岔和混沌现象等动力系统的复杂性。具体包括各类复杂非线性动力系统的敏感性、遍历性、有界性、分维性、标度性、普适性和随机性等。本学科方向重点领域是运用微分方程、泛函分析、统计物理等方法研究生命系统、地球系统、控制系统和社会经济系统等现实系统中的非线性动力学问题。本学科方向的特色与优势包括:高维非线性系统的多脉冲全局分叉,时滞动力学系统,哈密顿系统,非光滑动力系统,孤立子与可积系统,反常粒子输运行为及热电效应等,以及物理、生命、物质、社会经济等复杂现象中存在的各种复杂性科学问题。在美国物理评论系列期刊及其他重要学术期刊发表论文10余篇。

本科专业为数据科学与大数据技术,学制四年,旨在培养具备扎实数学和统计学基础,熟练掌握数据处理、分析和挖掘技术,能解决实际问题的专业人才。系统科学一级学科博士后科研流动站,为科研人才提供深造和研究平台。

近5年来,学生积极参与课外创新活动,获“华为杯”全国研究生数学建模竞赛和“挑战杯”全国大学生数学建模竞赛、中国国际大学生创新大赛等国家级奖40余项,发表学术论文100多篇。近5年来,系统科学研究生与数据科学与大数据技术本科专业学生获国家奖学金15人次、省政府奖学金12人次,省级三好学生8人次,省级先进班集体8个。

昆明理工大学授予的第一位理学博士学位(系统科学,乔盼节)

大数据专业代表队参加中国国际大学生创新大赛国家铜奖

大数据专业学生在亮风台(云南)人工智能有限公司见习

系统科学学科的研究生考察三江并流地区地球复杂性

系统科学学科研究生在遵义会议会址开展党建活动

博士研究生深入西盟佤族自治县进行少数民族语言传播调查

历年来,毕业生就业和深造情况好,前景广阔。部分毕业生和在学本科生投身军队、公安或在其他政府部门任职,大量毕业生进入国内外知名企事业单位,如中国人民银行、华为技术有限公司、中国航天科工集团等,从事系统设计师、数据分析师、算法工程师等工作。继续深造的学生比例较高,前往国内外知名高校攻读硕士、博士学位,如中国科学院、北京航空航天大学、电子科技大学、北京师范大学、厦门大学、中国农业大学、天津大学、华东师范大学。该学科生源质量和就业质量好,在中西部地区有明显优势。

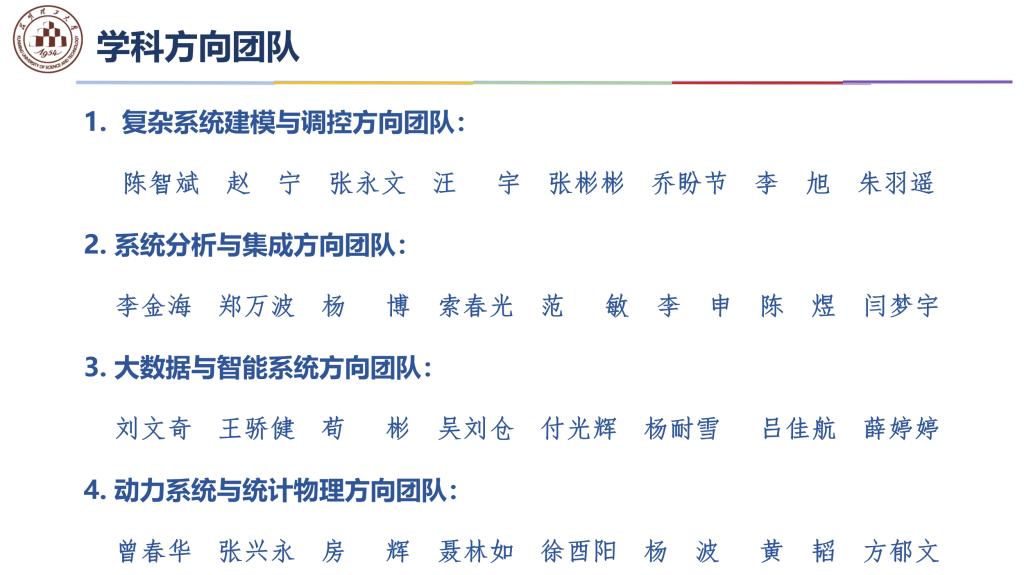

3.师资队伍

系统科学系现有专任教师 28 人(含校内导师),另有外聘博导3人、硕导1人。专任教师中教授11人,副教授8人;具有博士学位的教师 27 人,绝大多数专任教师具有海外留学经历,云南省杰出青年基金获得者4人,云南省学术技术带头人3人,云南省专家基层科研工作站专家2人,云南省高层次人才 11 人。

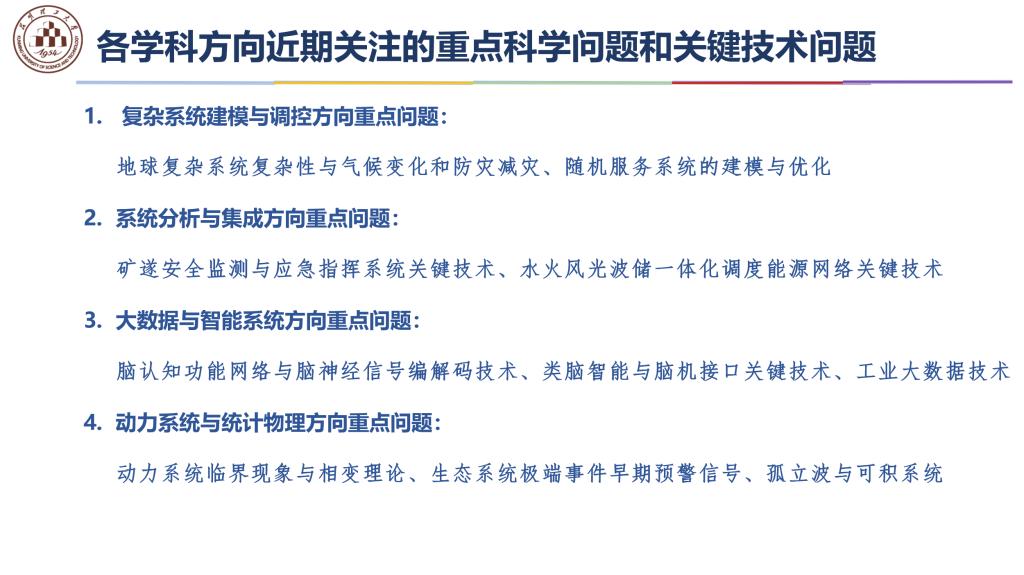

4.科学研究

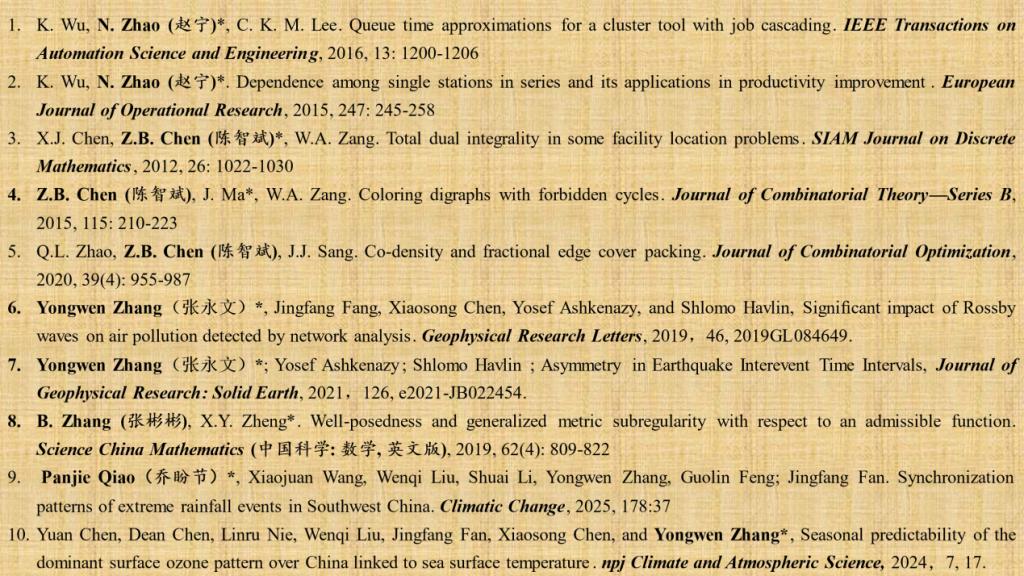

科学研究始终面向复杂性与智能化领域重大学科问题和国家重大需求。设立云南省复杂系统与类脑智能重点实验室,李金海云南省基层专家科研工作站,昆明理工大学数据科学研究中心,昆明理工大学-上海科梁科技股份有限公司联合研究中心等科研平台。在复杂系统建模与调控、系统分析与集成等多个研究方向成果突出。部分研究成果被邀请作为国家自然科学基金委“双清论坛”主题,智能制造与随机服务系统的研究成果被写入中国科协主编的《运筹学学科发展报告》等。获得云南省自然科学二等奖2项。近五年主持国家自然科学基金项目30余项,国家重点研发计划课题4项,国防项目1项,云南省基础研究计划杰出青年基金项目4项、重点项目3项,云南省高层次人才引进计划后期资助项目3项。发表高水平学术论文200余篇。

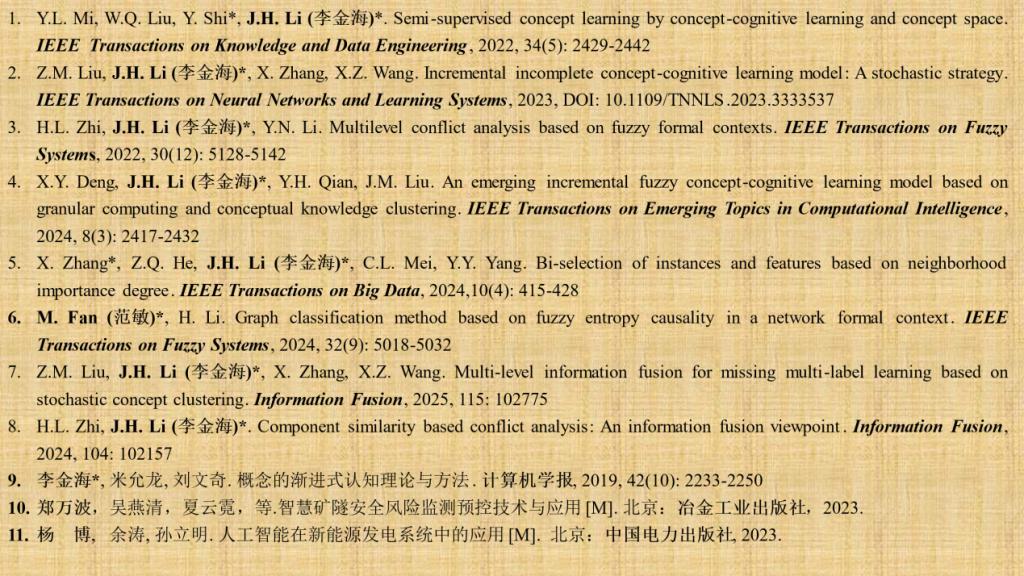

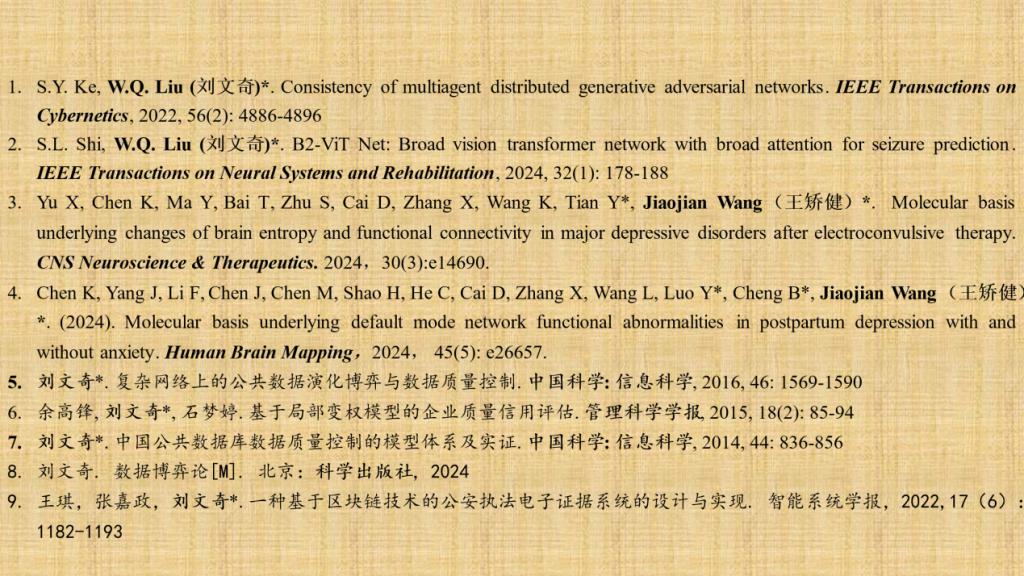

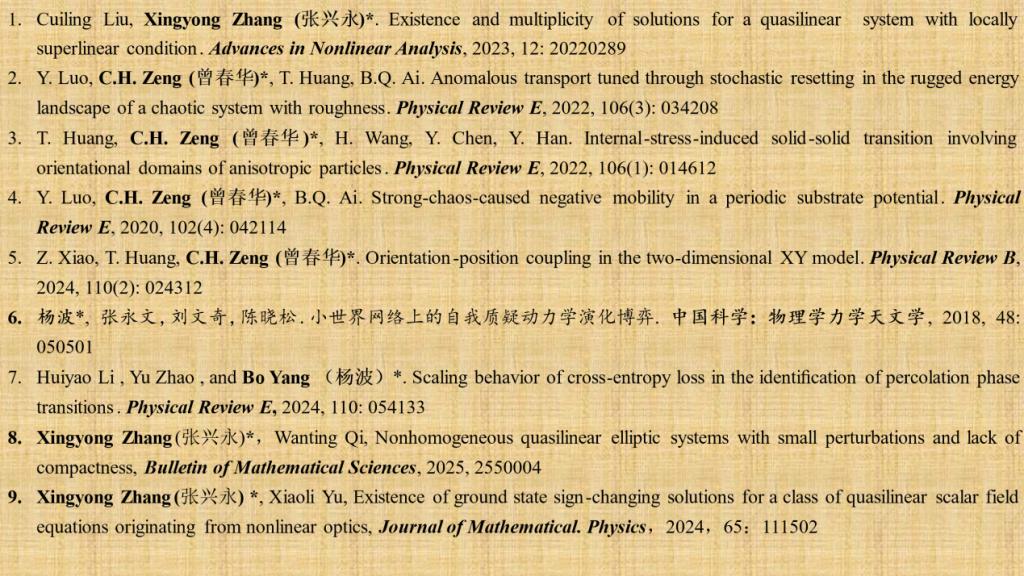

各学科方向代表性成果

方向1:复杂系统建模与调控

方向2:系统分析与集成

方向3:大数据与智能系统

方向4:动力系统与统计物理

5.社会服务

社会服务主要围绕区域社会经济需求开展咨询、科技开发等,包括公安立体化防控系统设计、西南地区高危隧道施工综合风险智能在线监测预控技术开发、面向电网主设备的新兴智能电力传感器关键技术、海上风光波储一体化系统的高效规划优化调度和基于知识图谱的高压直流输电系统故障诊断关键技术开发等。每年至少承办1次以上全国性学术会议或国际学术会议。

6.国际学术交流

系统科学系设有“捞鱼河”讲坛、复杂性与地球系统科学国际暑期学校等学术交流平台,在学术界具有广泛影响。积极主办或承办国际学术会议,邀请国际知名学者讲学。通过这些活动,师生能够与国际前沿学术接轨,了解最新研究动态,拓宽学术视野。

唐家华书记会见复杂性与地球系统科学国际暑期学校部分教师

通过合作研究和联合培养,系统科学系与国内外著名高校与研究机构建立了密切合作关系,包括国家气候中心、中国科学院大气物理研究所、中国科学院理论物理研究所、中国船舶集团船舶系统工程研究院、波茨坦气候研究中心、北京师范大学、香港大学、英国伦敦帝国理工学院、德国慕尼黑工业大学、卡内基梅隆大学、康奈尔大学、瑞士联邦理工学院、以色列巴伊兰大学和本古里安大学等。学生有机会参加国际交换生项目、联合培养计划、短期访学、暑期学校等活动,提升国际交流能力和学术水平。

复杂性与地球系统科学国际暑期学校开班合影

卡内基梅隆大学David Carlan教授应邀讲学

图灵奖获得者John Edward Hopcroft应邀来访

7. 未来展望

自2024年1月独立建系以来,系统科学系迎来了新的发展契机。未来,系统科学系将持续强化学科建设,聚焦国际前沿研究方向,力争在未来五年内建设成为中西部地区具有重要影响力、全国具有鲜明特色和优势的系统科学教学科研重镇,提升在系统科学领域的研究水平和国际影响力。系统科学系将持续面向国家重大需求,聚焦复杂性与智能化、地球科学、类脑科学、优化与运筹、复杂网络、人工智能与数据科学、大数据分析与决策支持系统等前沿领域,积极打造一流学科群体,培养更多具备全球视野的高素质人才,为科技强国和区域创新发展贡献智慧与力量。

系统科学系学科总负责人:刘文奇

系统科学系主任:陈智斌

系统科学系党支部书记:赵宁

系统科学系学科秘书长:张永文

系统科学系副主任:赵宁、杨波

版权所有©昆明理工大学理学院

技术支持:昆明理工大学信息化建设管理中心